文学 莫言 诺贝尔奖

- 朱兴中1947

- 2022-06-24 04:42:57

如果我没记错的话,莫言是第三位得诺贝尔文学奖的中国人。另两位先得奖的中国人是在海外在西方的中国人,是纯属中华的诺奖,只是因为不同政见而不被中国认可而已。由此也可以观之,诺贝尔文学奖因它的人文科学功能,它不同于自然科学,必然要打上政治的烙印,有意识形态的痕迹,不管诺奖本身如何标榜无政治目的与偏见。

这也是莫言得奖在中国遭毁赞不一的根本原因。赞者,莫言是中国新时代文学的有特色有成就有独特气质有创造力的文学作者,他的小说在上个世纪和本世纪之交的二三十年中,代表了这个时代文学的繁荣和进步,是我们近现代文学从低谷向高峰攀登的标志。这个高密东北乡的农家子弟,在他进入人生的中途时,确实有一颗文曲星幸运地符于他的身上,把他变成了一个可以滔滔不绝讲故事的人,一个可以上天入地,表现现实社会真实人性的人,一个像加西亚•马尔克思一样用魔幻现实主义写北方中国的人。也许中国当代作家还有几个已近于诺奖之坛,但莫言走上了领奖台当之无愧。

毁莫言者则以为他的小说得西人好评靠的是揭自家老底民族疮疤,正中白人下怀,成西方政治工具。此言偏重了。诺奖授莫言,有无政治考量无须论,只就莫言作品本意,决不该与政治挂钩,拿意识形态上纲上线。网上的二货评论家们,你们不但外行而且落后于时代了。

至于诺奖,往昔的贫穷落后半愚昧半无无知的中国,被无视被忽略的中国人中国文化知识界,是把它看成怎样一个高大上的圣殿,真善美的领地啊,到了今天,中国已经不是刚进荣国府的刘姥姥,基本不把诺奖当回事了。

诺奖当然是世界科学文化的最高奖项,水平之高荣誉之盛不应贬低。但世界上有更高的东西,有更永恒的价值取向和价值标杆,更值得人们追求和尊重。伟大的爱因斯坦当然不把诺奖当回事,他关心得奖的唯一理由,是可以得到一笔不小的钱,用来补偿前妻和儿子的生活。萨特和另外几个狂生则拒领诺奖。而更让人久久议论的是,托尔斯泰,这个近现代文学界的太阳,与诺奖远远无缘。只托翁未得诺奖,则使诺奖光芒减半。

至于说文学功能是暴露还是颂扬问题,都是外行人的街言巷语,小报热点。司马南说莫言认为文学的功能就是暴露而不是赞颂,这是把问题扯到沟里去了。不能这样评论文学。只能说,文学是描写世界的描写人性人心的。文学写黑暗也写光明,写假恶丑也写真善美,这样说也还过于浮浅,文学,是精神的冶炼炉,人要跳进去体验和冶炼。

文学不是简单的颂歌或判语。我们这一代人是读俄罗斯文学长大的,对十九二十世纪之交的俄罗斯文学有无比的崇敬和热爱,也把这一时期的俄罗斯文学视为最高峰。托尔斯泰,陀思妥耶夫斯基,屠格涅夫,是这高峰中的喜马拉雅珠穆朗玛。

文学是最平易近人的人类伟大文化,它和音乐和美术一起,能一下子进入人心,感化和振奋人的心灵,不象哲学那样干枯高深形而上。爱文学的人众多,爱文学的人喜欢侃文学,但最重要的,爱文学的人要去读文学。真正地去读书,读人类最伟大的作家和作品。

我在我的青年时代只读了必读的几本古典文学精品,读得更多的是三五流不入流的古典近现代文学次品,并深受六十年代初至七十年代末大部分低劣文学作品之害。深切地感到它们把我拉到壕沟里去了,但幸喜青少年时没有借到三侠五义小五义小八义说唐说宋各类粪坑书籍。到金庸火时,我能一眼识他评书的浅陋,任以北大为代表的中国青年被他拐沟里去。

我青年时没机会读雨果巴尔扎克罗曼罗兰,六十年代甚至没读过俄罗斯的伟大作家和上品文学,只读过钢铁是怎样炼成的,青年近卫军这样三流文学做品,青中年时,中国的大门打开,外国文学的洪流滚滚而入,我才开始读到托翁的《安卡》,《复活》,普希金的《上尉的女儿》,巴尔扎克的《高老头》,莫泊桑的《羊脂球》,梅里美的《嘉尔曼》,哈代的那本凝重缠绵的叫什么名的书来着?在嘴边上,忘了。肖洛霍夫的《静静的顿河》我不但自己看,还让我儿子看,我儿子认真去读了,这都有利于树立他的人文情怀和个人修养。我印象深刻的还有《安徒生童话》和屠格涅夫的《猎人笔记》,这都是最高尚最传神的生活之诗自然之诗。你一旦进入这些伟大的文学,你的心里便会有永远照亮生命的一缕阳光,永远光华四射。

后来,到了我中年的后期和老年的初期,我已经告别了小说,失去了读小说的热情与本能,但我还是读了改革开放后的一些新作品,体验到文学的进步与新面目,但那是蜻蜓点水的流览。之后再未认真读过任何作品。张贤亮的《绿化树》我看过,并深以食物的饥饿与性欲的饥渴为同感。此后莫言的,安忆的书我一概没兴趣能力读了,平凹早期中篇我读过两篇,现在看亦不觉出色,惟有废都稍有天马行空处。中国的近现代作家,还远没有攀上世界文学的最高峰。但鲁迅除外,他是另一种与诺奖不搭界的思想文化之峰。

我在近老年时也浮皮了草地翻过世界人有口皆碑的一些名著。比如《百年孤独》,比如鲍里斯•帕斯捷尔纳克的《日瓦戈医生》,我读后并不觉新奇高妙,日瓦戈我是从头读到尾,《古拉格群岛》我只翻翻,这篇章宏大的报告文学式的东西,我已没有能力受它震撼。我也翻过君特格拉斯的《铁皮鼓和比目鱼》,确实魔幻与别具一格。我去年还翻过我书橱里崭新的二卷本《尤利西斯》,认为也是不能参透的艺术品。好象也就那么回事。大江健三郎的我也无力看,早年,本可看看川端康成的雪国,也兴趣不足。

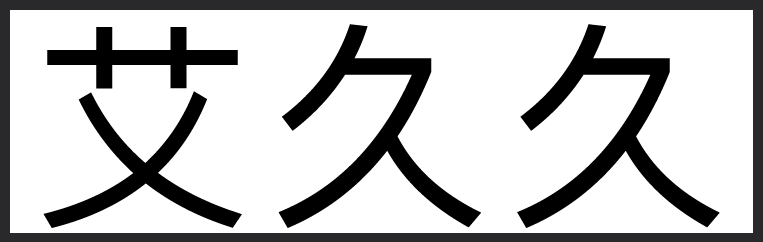

莫言的小说我没读过,但从只言片语的转载中看过几句,也感知了他的魔幻上故事性,但感到他叙述的基本文字带有上世纪中后期中国语言文风的呆滞与八股味,看得太少,也许说得不对。但莫言有一首诗,这正是网上热炒他东去日本时,酒酣耳热,慷慨激昂时而歌。这诗是七古,我只在电脑上看到主要部分,欲寻全篇而至今未得。这诗大约会有白居易长恨歌或琵琶行那样篇幅,满纸唐人风,寻章摘句,引史用典,纵横千里,酣畅淋漓,写日的风景,写庭园,写饮馔,写日本的老少歌舞妓,写日本的音乐管弦,又发思古之幽情,又发现实之感慨,让我有同情同动之心,以为水平近店诗矣。从这首诗里,可见莫言之文采,非白吃干饭者也。

文学,实在是人类发明的又高深又平易的彰显生命娱乐生活的艺术学问,人人爱它,人人议论它享受它,我们不深谙文学的固然可评之乐之,但文学的高与深,一时娱乐与灿烂永恒的区别标准,只有生活本身与时间才能最终评价它。