王家新:阿多诺与策兰晚期诗歌

- 诗歌poetryart

- 2022-07-16 05:44:11

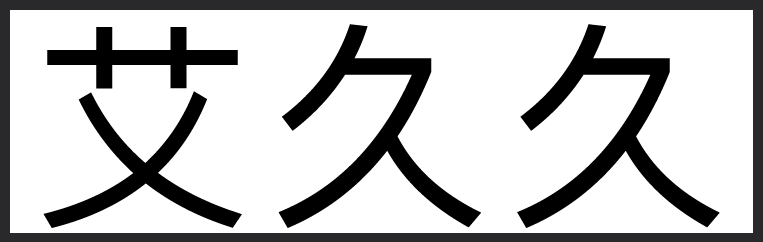

阿多诺与策兰晚期诗歌

——在上海开闭开诗歌书店的讲座

王家新

策兰两首晚期诗歌

在策兰生前编定、死后出版的诗集《雪部》(1971)中,有这样一首《你躺在》:

你躺在巨大的耳廓中,

被灌木围绕,被雪。

去狂欢,去哈韦尔河,

去看屠夫的钩子,

那红色的被钉住的苹果

来自瑞典——

现在满载礼物的桌子拉近了,

它围绕着一个伊甸园——

那男人现在成了筛子,那女人

母猪,不得不在水中挣扎,

为她自己,不为任何人,为每一个人——

护城河不会溅出任何声音。

没有什么

停下脚步。

“在最基本的层面上,这首诗在说什么?”著名作家、J·M·库切在其关于策兰及策兰研究的文章《在丧失之中》[J.M.Coetzee:IntheMidstofLossesTheNewYorkReviewofBooks,Volume48,Number11,July5,2001。]中这样问,“直到人们获知某些信息,某些策兰提供给批评家彼特·斯丛迪的信息。成为筛子的人是卡尔·李卜克内西,在运河里游泳的‘母猪’是罗莎·卢森堡。‘伊甸园’是一个公寓街区的名字,该街建在1919年这两名政治活动家被枪杀的旧址上,而‘themeathooks’指的是哈韦尔河普罗成茨监狱的钩子,1944年想要暗杀希特勒的人被绞死在那里。根据这些信息,该诗是作为对德国右翼一连串残忍谋杀行为和德国人对此保持沉默的悲观的评论而出现的。”

的确,获知这些资讯后,这首诗变得对我们“敞开”了。不过,并不是库切说的这些信息是由策兰本人提供的,而是由斯丛迪直接提供给我们的。作为策兰的朋友、柏林自由大学教授斯丛迪在他的《策兰研究》[PeterSzondi:CelanStudies,TanslatedbySusanBernofskywithHarveyMendelsohn,StanfordUniversityPress,2003。]中专门有一篇文章介绍策兰这首诗的创作。据斯丛迪的叙述,策兰这首诗写于1967年12月22-23日圣诞节前夜,在这之前,策兰抵达柏林朗诵。1938年11月9日,策兰曾在从东欧前往法国读医学预科的路上经过柏林安哈尔特火车站,正赶上党卫军和纳粹分子疯狂捣毁犹太人商店、焚烧犹太教堂的“水晶之夜”,策兰后来在诗中回顾了使他身心震动的那一刻:“你看见了那些烟/它已来自于明天”。(这就是海德格尔在《存在与时间》中所谈的“死亡的先行性”吗?)

因此,这应是策兰第二次也是生前最后一次访问柏林。白天,策兰的一个朋友陪他看雪中的柏林,带他参观普罗成茨监狱,还去了圣诞市场,在那里,策兰看到一个固定在红漆木头上的由苹果和蜡烛组成的圣诞花环。就在入住柏林的第一个晚上,策兰向斯丛迪借书看,斯丛迪给了他一本关于罗莎·卢森堡和李卜克内西的书。接下来的一天,在接策兰去德国艺术研究院的路上,斯丛迪边开车边给策兰指路边的“伊甸园”公寓,它在老旅馆“伊甸园”废址上重建,1919年1月15日,带有犹太血统的德国左翼政治家罗莎·卢森堡和李卜克内西就是在那里被受到当局纵容的极端民族主义分子杀害。现在,“伊甸园”公寓一带的商业区,已充满了圣诞购物的节日氛围。再过去不远处,就是兰德威尔运河。就在路上,他和策兰不禁感叹地谈到那两个人物是怎样在一个叫做“伊甸园”的地方被害。而诗中接着出现的细节来自斯丛迪借给策兰的书:在当局对凶手的所谓“审判”中,当法官问及李卜克内西是否已死了时,证人的回答是“李卜克内西已被子弹洞穿得像一道筛子”;当问及罗莎·卢森堡的情况时,凶手之一、一个名叫荣格的士兵(正是他在“伊甸园”旅馆里开枪击中罗莎·卢森堡,并和同伙一起把她的尸体抛向护城河)这样回答:“这个老母猪已经在河里游了”!

对于这件举世震动的政治谋杀及所谓“审判”,汉娜·阿伦特在她的《黑暗年代的人们》[汉娜·阿伦特《黑暗年代的人们》,王凌云译,江苏教育出版社,2006。]中也有专门叙述,阿伦特这样称:“卢森堡的死成为德国两个时代间的分水岭”。

就是顺着这条罗莎·卢森堡的尸体曾浮动其间的运河,20日夜里,策兰独自重访了他近三十年前曾转车经过的安哈尔特火车站。这座饱经沧桑的老火车站已在战火中被毁,“它的正面还留在那里撑立着,像某种幽灵”,斯丛迪在他的叙述中最后这样说。

就是由这些看上去互不相干的材料,策兰写出了这首诗。它的沉痛感撞击人心。它的主题是记忆与遗忘。它“最苦涩的核心词”(斯丛迪语)是“伊甸”这个词以及它后面的破折号。正是这个词,使这首诗的份量和意义远远超出了它自身。正因为如此,斯丛迪对于这首诗会这样说:

“诗歌停下来了,因为没有什么停下脚步。因为没有什么停下来这样的现实,使诗歌停下来了”。

“没有什么/停下脚步”,因为人们都在“向前看”啊。人们不愿也不敢面对过去的黑暗历史,人们至多是在进行所谓的“清结历史”(这一说法在战后由历史学家赫尔曼·海姆佩尔首先提出来,并广被接受,“清结”有“战胜、了结”之意,与过去达成协议,目的是“与历史做出了断”),而不是在从事真正彻底的“清算”。这就是这首诗为什么会如此沉痛。沉痛感,这正是策兰写这首诗及其他许多诗的内在起源。

库切可能没有读过斯丛迪的《策兰研究》,不过,仅仅经由费尔斯蒂纳在其策兰传[JohnFelstiner:PaulCelan:Poet,Survivor,Jew,YaleUniversityPress,2001.]中的一些转述,他已被这首诗深深触动了。他承认这首诗“对读者要求的太多,”但是,他继续说,“有了这样一段历史,怎能说太多呢?……有了20世纪反犹迫害的累累罪行,有了德国人和西方基督教世界普遍想要摆脱这段可怕历史梦魇的‘太人性’的需要,我们还能问什么记忆、什么历史知识要求得太多了吗?即使策兰的诗是完全不可理解的,它们仍然会像一座坟墓,屹立在我们的必经之路上,这是座由一位‘诗人,幸存者,犹太人’建造的坟墓,坚守着我们还隐约记得的存在,即使上面的铭文可能看上去属于一根无法破解的舌头。”

库切还提到了德国哲学家伽达默尔对策兰的解读。和斯丛迪不一样,伽达默尔认为任何有德国背景、头脑开放的读者,在没有背景资料帮助的情况下也能读懂策兰诗中的最重要的东西,他指出背景资料是次要的,重要的是诗歌本身。在这里,库切不同意那能够给诗歌“解码”的信息是次要的。不过,他也认为伽达默尔提出的问题是有意义的,“诗歌是否提供了一种不同于历史所提供的知识,并要求一种不同的接受力?在没有完全弄懂它的情况下,有没有可能响应甚至翻译像策兰的这种诗歌呢?”

当然有可能。这也就是为什么策兰自己在把这首诗编入诗集时去掉了曾落上的写作时间和地点。他不能忘怀那苦难的历史,但他同样相信诗歌会提供一种“不同于历史所提供的知识、并要求一种不同的接受力”。我想,在了解了这首诗的创作经过后,我们所感叹的,正是策兰那作为诗人的艺术勇气和异乎寻常的创造力!在早年,他追求的是“陌生与更陌生的相结合”,现在,他的“诗歌糌合力”变得更令人惊叹了,他甚至直接把刽子手的语言(它邪恶得甚至超出了邪恶)像“筛子”、“母猪”用在了诗中,而又产生了多么强烈的一种力量!

库切也很敏锐地看到了这一点,那就是:“策兰顶住了要求他成为一个把大屠杀升华为某种更高的东西也就是所谓‘诗’的诗人的压力,顶住了20世纪50年代和60年代初期把理想的诗歌视为一个自我封闭的审美对象的正统批评,坚持实践真正的艺术,一种‘不美化’也不促成‘诗意’的艺术;它命名,它确认,它试图测度已知的和可能的领域”。(策兰《对巴黎福林科尔书店问卷的回答》)

这就是策兰后期诗的力量所在。我想,仅仅是“母猪”一词的运用,就体现了一种多大的艺术魄力!这大概就是策兰在给巴赫曼的信中所说的“远艺术”了,但也比任何艺术更能恢复艺术语言的力量。的确,读了这首诗,最刺伤我们的,也正是那在护城河中上下挣扎的“母猪”这个意象。它永远留在我们读者的视野中了。

这就是策兰的《你躺在》。其实,在这之前,策兰在一首《凝结》的诗中也写到了罗莎·卢森堡,它收在诗集《换气》(1967)中。它不仅同样感人,它还会告诉我们什么是策兰式的“诗歌糌合力”、什么是一种叫做诗的“凝结物”:

还有你的

伤口,罗莎。

而你的罗马尼亚野牛的

犄角的光

替代了那颗星

在沙床上,在

滔滔不绝的,红色——

余火般强悍的

枪托中。

读了《你躺在》后,再读这首《凝结》,我们已有了一些线索。题目“Coagula”(德文、英文都是同一个词),意思是凝结,尤其是指伤疤的凝结;“罗莎”一词,会使我们想到罗莎‧卢森堡(在该诗的一个早期版本里,确实出现了“罗莎‧卢森堡”的全名),但为什么这首诗中出现了“罗马尼亚野牛”呢?沃夫冈·埃梅里希在其《策兰传》[(德)沃夫冈·埃梅里希《策兰传》,梁晶晶译,倾向出版社,台北,2009。]中帮我们找到了出处(其实,读过罗莎‧卢森堡狱中通信的读者,都有可能记住那一段文字):1918年12月,还在监狱中的罗莎‧卢森堡写信给一个朋友,向她描述了她以前看到的作为“战利品”的罗马尼亚公牛遭到士兵虐待的情形:“鲜血从一头幼兽‘新鲜的伤口’中流淌而出,这野兽正(望向)前方,乌黑的面庞和温柔乌黑的眼睛看上去就像一个哭泣的孩子……我站在它的面前,那野兽看着我。泪水从我眼中淌下——这是它的眼泪。震惊中,我因着这平静的痛而抽搐,哀悼最亲密兄弟的伤痛的抽搐也莫过于此。美丽、自由、肥美、葱郁的罗马尼亚草原已经失落,它们是那么遥远,那么难以企及。”此外,卡夫卡小说《乡村医生》中的那个遭到残忍虐待的女仆也叫罗莎,而且这个故事是有关一个青年人的“伤口”。还有,在策兰的布加勒斯特时期,他曾有一位名叫罗莎‧莱博维奇的女友。我们还不能忘的是,策兰在1947年以前基本上是持罗马尼亚国籍,因此,那“罗马尼亚野牛”乃是他自己土地上的野牛,是和他自己血肉相连的生命。

对于该诗,我们还是来看诗人自己的说法,在策兰写给他布加勒斯特时代的朋友彼得‧所罗门的一封信里,他这样说:“在诗集《换气》第79页上,罗莎‧卢森堡透过监狱栏杆所看到的罗马尼亚公牛和卡夫卡《乡村医生》中的三个词汇聚到一起,和罗莎这个名字汇聚到一起。我要让其凝结,我要尝试着让其凝结。”“我要让其凝结,我要尝试着让其凝结”——这是多么悲痛的诗歌努力,这已近乎一种呼喊了!

因为这种诗的“凝结”,不是别的,乃是以血来凝结,以牺牲者的血来凝结!正如在埃梅里希所指出:“(在)‘伤’这个符号中,许多互不相干的地点、时间和人物被结为一体,在想像中被融合,继而被‘凝结’成诗的文本质地。……一道想像中的线将一切聚合起来,这是一条牺牲者的子午线,它们正是诗的祭奠所在。两种‘Coagula’——真实的血凝块和文字的凝结——是同一物的两面。”

这里,还有一个翻译的问题,原诗中的最后一个词“kolben”,在德语中含有棍棒、活塞、柱塞、枪托、烧瓶、蒸馏器等义,但目前我看到的三种较有影响的英译均为“alembic”或“retort”,它们只有烧瓶、蒸馏器之义。德国著名哲学家波格勒也认为这样的诗包含了策兰的“炼金术”(alchemical)主题,虽然在这样的诗中“炼金的艺术是一种副业”。[PaulCelan,Breathturn,TranslatedbyPierreJoris,SunandMoonPress,1995。]

不过,根据罗莎‧卢森堡狱中通信和策兰写给彼得‧所罗门的信,我更倾向于“枪托击打”这样的译解。我想,策兰创作这首诗,很可能是首先出自罗莎‧卢森堡狱中通信对他的触发。尤其是那一段对受虐动物的描述,撕开了他自己良知的创伤!“还有你的/伤口,罗莎”,策兰总是欲说又止的。他没有去写罗莎自己的伤口,而是把诗的视线投向了承受着枪托击打的受虐的罗马尼亚野牛。然而,诗中不仅有着对苦难的承受,还有着更多或更高的东西。请大家注意“你的罗马尼亚野牛的/犄角的光/替代了那颗星”(那颗星,也许就是策兰早期带有浪漫情调的诗中一再写到的“星”),我想这正是全诗的一个中心点。是的,被伤害的罗莎从监狱的栏杆里朝那里看,写这首诗的诗人还有我们每个读到这首诗的人也都在朝那里看:那是一些最无辜、无助的受虐动物,但那也是最后的人性之光,在残暴的击打中,替代了那颗星,照耀着一位诗人。

从“晚嘴”到“晚词”

为什么我先介绍策兰的这两首诗,因为它显现了策兰一生所走过的从美文的“编织”到苦难的“凝结”这个创作历程。这种苦难的“凝结”本身就是对他自己早年的“纯诗”和美学观念的批判。它不仅唤起了我们的人性和良知,也比任何形式主义更能恢复语言的力量。也可以说,正是这样的“凝结”,让我们在“奥斯维辛”之后分崩离析的世界里重又获得了诗歌。

对策兰的后期诗歌,对他自《死亡赋格》之后在思想艺术上的深刻演变,我们还可以换一个角度来看,比如在他中后期诗中出现的“晚嘴”(spatmund)、“晚词”(spatwort)这类他自造的词或意象。这是怎么一回事?我们先来看《门槛之间》(1955)中的《收葡萄者》一诗,该诗中第一次出现了“晚嘴”的意象:

他们收获自己眼里的酒,

他们榨取所有的哭泣,这也:

是夜的意志,

夜,他们屈身倚靠的,墙,

被石头所要求,

石头,越过他们拐杖的声音落入

回答的沉默——

他们的拐杖,曾经,

曾在秋天里叨响,

当这一年肿胀至死,如一串,

言说着穿透哑默的葡萄,

坠入沉思的凿井。

他们收获,他们榨取着酒,

他们压榨时间如压榨他们的眼睛,

他们窖藏哭泣渗出的酒,

他们在太阳的墓穴里准备着

以在黑夜里变强劲的手:

而一张嘴会对此饥渴,晚——

一张晚嘴,就像他们自己的:

弯曲向盲目和残废——

一张嘴,伸向那从底部涌起的酒沫

的同时

天堂下降于蜡封的海,

而反光从远处,像蜡烛的尽头,

当嘴唇最终变得湿润。

策兰的任何用词都是深思熟虑的,“晚嘴”这样的词更是如此,实际上,这是策兰中后期诗学意识中一个核心般的东西,我们从中可以体会到他作为一个诗人对其历史境遇的深刻认识。据费尔斯蒂纳提示,策兰的“晚嘴”乃出自于荷尔德林《面包与酒》一诗:“可是朋友!我们来得太晚了。诸神虽活着,/但却在高高的头顶,在另一个世界……”对于荷尔德林,“来得太晚”意味着生活在神性隐匿的“贫乏时代”;那么对于策兰呢,“奥斯维辛”后的写作更是一种幸存的“晚嘴”的言说!

的确,对“晚嘴”及整个《收葡萄者》一诗的读解,需要联系到荷尔德林。从诗歌史的角度而言,可以说,策兰一生是以荷尔德林为其主要对话对象的(按布莱希特的说法,荷尔德林就是德语诗歌的红衣大主教,而这个大主教是海德格尔树起来的)。在荷尔德林时代,人们收获葡萄酒(荷尔德林的家乡劳芬即是南德著名的葡萄酒产地)和充满神性的诗歌,那么现在呢——“他们收获自己眼里的酒,/他们榨取所有的哭泣,这也:/是夜的意志,/夜,他们屈身倚靠的,墙……”

这里出现了“墙”,这是一面怎样的墙呢?很可能,那就是纳粹时期的被害者们行刑时屈身倚靠的墙!这应该就是策兰这首诗的“背景”。可以说,几乎在策兰的每一首诗背后都有一个由千万亡灵组成的合唱队,甚至在他的翻译的背后也是如此,比如美国诗人艾米莉·狄金森的一首诗:

放下栅栏,哦,死神——

让疲倦的羊群进来

它们的咩咩声不复相闻

它们的漫游完成——

而策兰是这样来翻译的:

推开这栅栏,死神!

羊群涌入,它们涌入,

它们咩咩叫过但现在不再咩叫,

它们也不会漫游了,涌入。

这是在翻译吗?这完全是在以狄金森的名义书写“奥斯维辛”!因此策兰在“死神”的后面加上了一个惊叹号,因为那是“来自德国的死亡大师”!同样,原诗中那个咏叹性的“哦”也去掉了(一个大屠杀的幸存者怎么会容忍这个“哦”!),轻柔的“放下”变成了强力的“推开”!“它们咩咩叫过但现在不再咩叫,/它们也不会漫游了,涌入”(策兰有意强调了这个“涌入”),这是在入圈吗?这是在进入“奥斯维辛”的毒气室!

这里,不妨请大家看看克劳斯·费舍尔在《纳粹德国:一部新的历史》中对奥斯维辛毒气室的描述:“受害人一旦被推进可以塞满800人的毒气室,大门就紧闭,毒气从屋顶的通气孔中释放出来……通过门的窥视孔可以发现,离通气孔最近的人立刻被杀死,剩下的人摇摇晃晃,开始尖叫,拼命地呼吸空气。但是,尖叫很快就变成了死亡的呻吟声。20分钟之后,再也看不到任何动静了”。

这样,在“奥斯维辛”之后,策兰还可能像荷尔德林或里尔克那样写作吗?不可能。再那样写作,如按阿多诺的说法,那就是“野蛮的”,甚至是可耻的!这就是策兰:他只能试着用一张“晚嘴”讲话(并且往往是“结结巴巴”地言说),并以此来“湿润”自己那灰烬般的“嘴唇”。

接下来我们来看“晚词”。对策兰来说,仅仅有一张“晚嘴”还不够,他还需要有相应的“晚词”,以构成他存在的地质学,构成他诗歌世界的修辞场域。可以说,自《死亡赋格》之后,对他本人来说(当然不仅仅对他本人)更具有诗学意义的,便是他对“晚词”的实践。对此我们来看他的《闰世纪》(收入《逼迫之光》,1970)一诗:

闰世纪,闰——

分秒,闰——

生日,十一月了,闰——

死。

储存在蜂槽里,

“bits

onchips”

这来自柏林的大烛台诗,

(非隔离的,非——

档案的,非——

福利照料的?一种

生活?)

阅读之站台,在晚词里,

从天空中

救下火焰的舌尖,

梳理在火炮下,

感觉,结霜的——

心轴,

冷却发动——

以血红蛋白。

策兰生于1920年11月份,那一年为闰年。似乎策兰每到生日前都要写一首诗,如我们在下面将会读到的一首诗,如《顺着忧郁的急流》中的“四十棵被剥皮的/生命之树扎成木筏”,而这一次的“闰——死”,同样令人震动。的确,这是一种承受了太多的死亡的人才可以写出的诗。

正因为对死亡的体验以及承受,“晚词”出现了。请大家注意这首诗中出现的词语:闰世纪、闰——死、“bits/onchips”(新出现的英文计算机用语,意为“单元在储存卡里”)、“非隔离的,非/——档案的,非/——福利照料的”、越战火炮的“舌尖”、“结霜的——/心轴”、“以血蛋白”来启动的“冷却发动”,等等,这一切都是“晚词”——以前的诗歌中从不曾出现的“晚词”!

正如“你的罗马尼亚野牛的/犄角的光/替代了那颗星”,在策兰的后期诗歌中,还出现了大量“无机物”的语言、遗骸的语言、地质学、矿物学、晶体学、天文学、物理学、解剖学、植物学、昆虫学的冷僻语言,这一切构成了策兰的“晚词”。他就写作并“阅读”于这些像矿物的碎片或地下水的痕迹一样的“晚词”里。这构成了策兰后期诗歌的“地质构造”。如有人所说,他是“以地质学的材料向灵魂发出探询”。

策兰为什么这样?因为他是一个具有高度道德羞耻感的诗人,在死亡的大屠杀之后再用那一套“诗意”的语言,“美”的语言,不仅过于廉价,也几乎是等于给屠夫的利斧系上缎带。甚至可以说,在“奥斯维辛”之后,他不仅要质疑他的上帝,他也几乎不相信“人类的”语言了。另外,策兰之所以要进入到这种“晚词”里,和他高度自觉的文学史、诗歌史意识也联系在一起。在他看来,人类所使用的那些文学语言,不仅被“奥斯维辛”所毒化,它早已成了陈辞滥调,快成了“意义的灰烬”了。所以,在《死亡赋格》之后,他不仅要从诗句的流畅和音乐性中转开,也坚决地从人们已经用滥了的那一套“诗意”的语言中转开,“早年悲伤的‘竖琴’,让位于最低限度的词语”——正如费尔斯蒂纳所说。

在这方面,策兰1958年创作的重要长诗“Engfuhrung”(按字面意义可译为“紧缩”,但在德文中,Engfuhrung还指赋格音乐中的“密接和应”),是一个标志。“驱送入此/地带/以准确无误的路线”、“青草,/青草,/被分开书写”,这一次,如策兰自己所说,他真正屈身进入到“自己存在的倾斜度下、自己的生物的倾斜度下讲述”了。它是对“美的诗”的更彻底的摈弃。语言的压缩,形的解构,几乎是残骸一般的无声的语言,在永不结束的“最后解决”的运送途中和现实的原子弹的威胁中,他真正进入到“晚词”的领域中了。因此德里达在他的长篇演讲《“示播列”——为了保罗·策兰》中会说:“灰烬在等着我们”。[JacquesDerrida:SovereigntiesinQuestion,ThePoeticsofPaulCelan,FordhamUniversityPress,2005.]

这一切,为我们彰显出一位有着高度的文学历史意识和愈来愈彻底的艺术追求的诗人。对策兰这种从“晚嘴”到“晚词”的创作历程及其意义,我们还可以参照一位意大利批评家的评论,他这样说:“对任何人,阅读策兰都是一种震慑的经历”,“他把那些似乎不可能的事物描绘的如此真切,不仅是在奥斯维辛之后继续写诗,而且是在它的灰烬中写作,屈从于那绝对的湮灭以抵达到另一种诗歌。策兰以他的力量穿过这些葬身之地,其柔软和坚硬无人可以比拟。在他穿过这些不可能的障碍的途中,他所引起的眩目的发现给对于二十世纪后半期以来的诗歌是决定性的。”[AndreaZanzotto:ForPaulCelan,PaulCelan:Selections,EditedbyPierreJoris,UniversityofCaliforniaPress,2005.]

阿多诺与策兰

近半个世纪以来,策兰的诗不仅在一般读者和诗人中产生了广泛影响,也受到了包括海德格尔、伽达默尔、阿多诺、哈贝马斯、波格勒、列维纳斯、德里达、布朗肖、拉巴尔特等在内的著名哲学家和思想家的高度关注,其中伽达默尔、德里达、拉巴尔特等均有论策兰的专著。[迦达默尔的策兰论著为《“我是谁,你又是谁”及其他散论》,其中部分中译见《“隙缝之玫瑰”:迦达默尔论策兰》,王家新等译,《新诗评论》2009年第2辑,北京大学出版社2009年。]在这些论述中,我认为阿多诺的论述——哪怕不是针对策兰的——应给予特殊关注。要了解策兰诗歌尤其是后期诗歌对我们这个时代的重要意义,也应把他和阿多诺联系在一起。

阿多诺(1903—1969),战后产生广泛、重要影响的德国哲学家,生于美因河畔法兰克福一个已融入基督教社会、被同化的犹太裔家庭。纵然如此,他和他的父亲在纳粹肆虐的年代都遭受到迫害,1933年,阿多诺因犹太裔身份被剥夺了大学里的教职,1934起流亡英美。阿多诺后来的哲学思想包括他对“奥斯维辛”的批判都与他的这种切身经历有关,1956年,他对哲学家霍克海默说过这样一句话“哲学本来是用来兑现动物眼中所看到的东西的”。

实际上,人们也经常把策兰与阿多诺联系在一起。还有不少人认为策兰的诗是对阿多诺那个著名的说法“奥斯威辛之后写诗是野蛮的”的“反驳”。其实,这样的看法十分表面,也脱离了问题的上下文。1949年,流亡美国、即将返回法兰克福任教的阿多诺在《文化批判与社会》接近结尾处这样写到:“社会化愈彻底,精神愈物化,精神脱离真实自我的物化过程愈悖谬,有关厄运的极端意识也有沦为空谈的危险。文化批判面对的,是文化与野蛮的辩证法的最后阶段:奥斯威辛之后写诗是野蛮的”。[(德)格尔哈特·施威蓬豪依塞尔《阿多诺》,鲁路译,中国人民大学出版社。2008。]

《文化批判与社会》收入文集《棱镜》(1955)在西德出版后,这个断言很快引起了人们的关注和争议,可以说,它已成为战后西方思想界所提出的最具有广泛、持久影响的一个命题。无论这个断言在后来是怎样引起争议,它都提出了一个重要问题,不仅提出了战后西方诗歌、艺术的可能性问题,更重要的,是第一次把“奥斯维辛”作为一个西方心灵无法逾越的重大“障碍”提了出来。

奥斯维辛人人皆知,它素有“死亡工厂”之称。不仅大规模的屠杀令人难以置信,其技术手段的“先进”程度和工业化管理程度都属人类历史上前所未有。身为人类却又制造出如此骇人听闻的反人类暴行,产生过巴赫、歌德的文明高度发达的民族却又干出如此疯狂野蛮的事,这一切,都远远超出了人类理性所能解答的范围。它成为现代人类历史上最残酷的一个谜。可以说,对于西方文明和西方心灵,它都是一个“深度撞击”。它动摇了文明和信仰的基础。面对这场几乎是不可追问的灾难,法国哲学家利奥塔就曾这样问“如果一场地震摧毁了一切测量工具,我们又如何测量它的震级?”[转引自克劳斯·费舍尔《德国反犹史》,钱坤译,江苏人民出版发社,2007。]

正因此,“奥斯维辛”成为了一个具有划时代象征意义的事件,经由人们从哲学、神学、历史、政治、伦理、艺术和美学等方面所做出的审视和追问,它不仅成为大屠杀和种族灭绝的象征,它还伴随着人们对现代集权社会、对专制程序、对国家或种族意识形态、对现代社会的异化形式、对工业文明和种族、信仰问题的思索和批判。可以说,正是伴随着这种绝对意义上的追问,“奥斯维辛”照亮了人们长久以来所盲目忍受的一切。德国著名学者瓦尔特·延斯就曾这样耐人寻味地说:“在还没有奥斯维辛时,卡夫卡已经在奥斯维辛中了”。

而对于阿多诺这样的思想家来说,“奥斯维辛”之恐怖,不仅在于大规模屠杀的野蛮,还在于在这个过程中所表现出来的可怕的“理性”和文化变异。他正是从文化批判、从“文化与野蛮的辩证法”这个角度来看“奥斯维辛”的,在他看来,西方文化传统及其代表的事物虽然有隐秘的人性化的一面,但它“倾向于隔离自然地界定自身,以便绝对地统治自然”,当这“隐秘的一面”被压抑,文化便会“退回野蛮”,甚或成为大屠杀的同谋。对此,阿多诺曾举过一些例证。不过,我想阿多诺可能还不知道,荷尔德林的抒情诗当年也曾伴随过这种“野蛮”的行进声!在劳芬修道院里的荷尔德林纪念馆里,展出的荷尔德林诗集下面即有一行文字,注明它在二战期间被印了10万册,主要送到东部战场,以鼓励德国士兵的“爱国主义激情”!我当时站在那里,真是倒抽了一口凉气!

这说明了什么?这就是“文化与野蛮的辩证法”!写诗是优雅的、文明的,但也可能是“野蛮的”,或者说,它会转变、催生出野蛮。阿多诺在他的贝多芬论著[《贝多芬:阿多诺的音乐哲学》,彭淮栋译,联经出版公司,台北,2009。]中就写下过这样的札记:“希特勒与第九交响乐:我们拥抱吧,亿万生民”。“贝九”之所以能够被利用,是因为“第九交响乐这样的作品能有哄诱力(Suggestion):它们结构上的力量跃变为左右人的影响。在贝多芬之后的发展里,作品的哄诱力,当初是从社会借来的,弹回社会里,成为鼓动性的、意识形态的东西”。

这就是为什么希特勒会以死亡的狂热拥抱贝多芬的音乐,一个个纳粹迫害狂们会吹着瓦格纳的曲调杀人,油画上的圣杯骑士一眨眼变成了可怖的党卫队……德国人,有的是“文化”啊。

因此,“奥斯维辛”之后写什么诗?或,怎样写诗?阿多诺并没有说“奥斯维辛”之后就不能写诗。“奥斯维辛”之后写诗的前提应是彻底的清算和批判——不仅是对凶手,还是对文化和艺术自身的重新审视和批判!——这就是我对阿多诺的理解。

埃默里希在策兰传中这样说:“大屠杀之后,只有由此织出的织物,只有源自于这一‘基础’的文本结构,才具有合法的身份;一切立足于哀悼,立足于眼泪之源,这是1945年后的文学创作无法逾越的前提”。

阿多诺当然要更彻底,也更冷峻,因为悼念受害者的艺术也有可能极其“媚俗”。阿多诺对舍贝尔格著名的合唱曲《华沙中的生存》就曾这样批评:“通过美的形式化以及通过合唱的严肃祈祷,描绘了毫无想象的命运所具有的意义。除去令人可怕的一部分,它就被神圣化。这已经是对牺牲者的侵犯”。

在谈到“老迈的新音乐”时,阿多诺还引用了克尔凯郭尔的一个比喻:“在曾经裂开了一道可怕深渊的地方,如今伸出了一座铁路桥,旅客们从桥上可以舒适地向下俯看那深渊”。他的言下之意是,难道“奥斯维辛”之后的艺术就是为了让人们“从桥上可以舒适地向下俯看那深渊”吗?

我想,正是阿多诺所提出的问题及其阿多诺那种彻底的文化批判立场,在很大的程度上促使了策兰在《死亡赋格》之后重新审视自身的创作。他要求一种“更冷峻的、更事实的、更‘灰色’的语言”、“不美化也不促成‘诗意’”的写作,在某种意义上,就是对阿多诺的一个正面回应。在1967年出版的《换气》书页留白处,他还曾这样写下:“奥斯威辛之后不写诗(阿多诺语):这儿把‘诗歌’想象成什么了?胆敢从夜莺或是鸫的角度,用假设和猜想的方式来观察或报道奥斯维辛,这种人狂妄之极。”我想这并不是在“反驳”阿多诺,而是在写下由阿多诺所引发的思考:奥斯维辛之后不写诗?问题是什么样的“诗”,如果在奥斯维辛之后好像什么也没发生,依旧像夜莺那样婉啭地歌唱,或是以为用“假设和猜想的方式”就可以轻易地讲述奥斯维辛,那就是“狂妄之极”!

实事上,策兰一直在读阿多诺并寻求与阿多诺对话。1959年,因为一次已约好的未竟的相会,策兰写下了与阿多诺进行想象性对话的散文《山中话语》。作为回报,阿多诺把他的关于瓦雷里的文章收入《文学笔记·2》(1961)时,加上了“给保罗·策兰”的题献。而在1966年出版的《否定的辩证法》中,也许正因为策兰,阿多诺修正了他以前的说法,认为经受日复一日的痛苦的人有权利表达,正像饱受酷刑折磨的人要喊叫一样,因此“说在奥斯维辛之后你不能写诗了,这有可能是错的”。但是在同时,他也将“文化与野蛮的辩证法”表述得更尖锐了:只要招致文化“退回野蛮”的条件“实质上一如既往”的话,“文化就潜在地是意识形态。谁主张维系极其有罪、破败不堪的文化,谁就成了帮凶,而拒斥文化的人正在直接地催生文化催生出来的那种野蛮”。

这就是说,在“文化”尤其是“文化工业”(这一直是法兰克福学派的批判对象)的一片喧哗声中,阿多诺坚持要人们去听的,仍是那被忘却和掩盖的奥斯维辛死者的无声的呼喊……

“但是,总有一种隐秘的驱动力在谋求符合人的尊严的秩序……这就是文化中抵御交换价值一统天下局面的抵抗性潜能”,阿多诺这样说。也许,正是在策兰的后期诗歌中(而不是在《死亡赋格》中,阿多诺从未提及到这首已被广泛“消费”的诗),阿多诺看到了这种“抵抗性潜能”。在其《美学理论》中,他称策兰为“伟大诗人”并深刻论述了策兰后期诗歌的意义:“艺术作品与经验现实的完全隔绝问题已被提到有关遁世诗歌的特别议程上来了。这类诗歌的最佳产品——比如像保罗·策兰的有些诗作——引发出它们到底在多大程度上是与世隔绝的疑问。”在一个充满了“沟通或交际”的“虚假性”的社会里,“艺术只有拒绝与沟通或交际随波逐流才能保持自己的完整性”。“(马来美以来)遁世诗歌曾是一种艺术宗教,它试图让自个确信生活的唯一目的就是一首优美的诗歌或一个完美的句子。这种情况已往发生变化。在保罗·策兰这位当代德国遁世诗歌最伟大的倡导者那里,遁世者的体验内容已经非同昔比。他的诗歌作品充满着一种愧疚感,这种感受源于艺术既不能经历也无法升华苦难煎熬的这一实情。策兰的诗作以沉默的方式表达了难予言表的恐惧感,从而将其真理性内容转化为一种否定性质。这些作品在竭力效仿一种潜藏在人类无能为力的唠叨中(甚至潜藏在有机生命层次之下)的语言。这是一种死物质的语言,是一种石头和星球的语言。在抛开有机生命的最后残余之际,策兰完成了波德莱尔的那项任务,按照本雅明的说法,那就是写诗无需一种韵味。策兰采取了过激的方式,斟字酌句,不断推敲,这便是他成为一名伟大诗人的原因所在。无生物的语言在一个死亡失去所有意义的世界上是唯一的慰藉形式。这种向无生物过渡的现象不仅在策兰的诗歌主题里得佐证,而且在这些诗歌的遁世结构中得到证实,从中可以重构出从恐怖到沉默的轨道”。[(德)阿多诺《美学理论》,王柯平译,四川人民出版社,1998。]

的确,策兰的长诗Engfuhrung“以准确无误的路线”和那种看上去是“死物质”的、“无机物的语言”所重构的,正是“从恐怖到沉默的轨道”。在奥斯维辛之后,在宇宙的无限冷寂中,我们可获得的“唯一的慰藉形式”,也许就在策兰这样的“去人类化”的诗中:“可听见(在破晓?):一个石头/把其它石头作了它的目标”。(《夜》)

这里还要指出,上述引文中的“遁世诗”应译为“密封诗”。密封,它的德文原词“hermetisch”,英文为“hermetic”,都是“密封”的意思。在阿多诺看来,在某种意义上,艺术就应该是“密封”的,它不是任何外部事物的模仿和表现,而应忠实于自身的法则。艺术是一种“自我模仿”。虽然任何自律性的艺术,都存在于他律性的社会之中,但是艺术在与他律性纠缠的时候,必须被设定在它自身之中。顽固地背对社会场面,在语言的秘密的自我封闭的表现中,以相反的形态刻印了真实的社会经验。阿多诺一直认为卡夫卡和贝克特的作品“含有让世界冻僵的真理,或者说冻僵了的世界就在其中”,[(日)细见和之《阿多诺:非同一性哲学》,谢海静李浩原译,河北教育出版社,2002。]它们拒绝了表面的合理性,但在其自身的每一瞬间都是这个世界内在真实的体现。

也许正因为如此,卡夫卡一次这样说过“连从我窗口看出去的景色,对于我都太宽广了”。

如果说那种“同一性”的文化和哲学是导致“奥斯维辛”的深层祸因,阿多诺在策兰的后期诗中探寻的,正是“非同一性”的痕迹,并从策兰的诗中认识到真正能超越人类中心主义的,正是“无机物的语言”。而策兰的“密封”,不仅以其悲剧性的经验改变了传统的“密封诗”或“纯诗”的内涵,同时又是对文化消费时代的一种有力拒绝和批判。阿多诺就这样为策兰做出了辩护,不仅如此,他还深刻揭示出策兰作为一个“伟大诗人”对于我们这个“后奥斯维辛”时代的重要意义。

“晚期风格”

正因为拒绝被消费,正因为坚持“从内部来承担诗歌”,正因为要以“晚词”“重构出从恐怖到沉默的轨道”,策兰的后期诗必然是“难懂的”、苦涩的、甚至是令人“不舒服”的。这一切,构成了他的“晚期风格”:

太阳穴之钳,

被你的颧骨制成眼。

在它们咬阖之处

发出银色瞪视:

你以及你的睡眠之剩余——

很快

将是你的生日。

此诗写于1963年11月8日,再过半个月策兰即将度过他的43个生日。

诗一开始运用了“钳子”的隐喻,这出自死亡将我们紧紧钳制住的经验。伽达默尔说这样的词语“几乎产生冷静客观的有如解剖学的效果”。这里还有一个“资讯码”:在十年前,策兰的长子福兰绪出生几日后即死于助产钳造成的夹伤。

然而应当留心的还在下面:是谁在那铁钳与骨肉的咬阖之处“发出银色瞪视”?是钳子的银色本身?

这首诗的实际叙述者究竟是谁?看上去是诗的叙述者在对“你”也即另一个自己讲话,这两者之间的确也有一种相互审视关系。但是,“发出银色瞪视”一句的后面却是一个冒号:“银色瞪视”是从那里发出的。那是一种更高的自我?或是一个已快被钳杀的自我?或是一个一直伴随着生命的滑稽小丑?总之,他作为说话者此时睁开了眼神:“你以及你的睡眠之剩余”。这里,“睡眠之剩余”乃生命之剩余,因为人一过中年,那就必得要用减法了……

“很快”在诗中单独成为一行,加强了时间的力量和诗中嘲讽的语调,伽达默尔说:“这是一个反讽的绝好例子,它闪耀着不可理解的微光,提升了诗歌的表现能力。这里所说的是哪一种生日?在这里庆祝和缅怀的是什么?是生命存在的欢欣日子吗?但这是谁的存在呢?想要正确的感知我们就必须这样理解:那些知道他们自己、接受自己,以及完全意识到自身限度之人的存在。成熟即是一切。”

因为“成熟”这个字眼,我联想到里尔克那首在中国最有名的《秋日》一诗,北岛把里尔克研究了一番之后,也称它为里尔克最伟大的诗作。该诗大家都熟悉,一开始就写秋日将至时的空旷感和紧迫感,正是在这样的关头,诗人对他的“主”发出了他的恳求:在秋风刮来之前,“让最后的果实长的丰满”,再给它们两天南方的气候,“迫使它们成熟,/把最后的甘甜酿入浓酒”。生命就是这样一种转化和奉献。显然,这“最后的果实”不仅是自然界的果实,它意味着生命的实现和精神劳作的“完满”。

这首诗自有一种人生警策的抒情力量,冯至对它的翻译也几乎到了“一字不易”的完美境地。但是我们要记住:这只是里尔克早期的一首抒情诗。当一个诗人经历了他的全部人生、真正步入“成熟”之境后,他还会这样写吗?

多年来,阿多诺一直想好好写写策兰,因为在他看来策兰和贝克特一样都是他那个时代最重要的作家,但他一直犹豫不决,没有动笔。不过,他后来关于贝多芬的札记却可以帮助我们理解策兰晚期的诗。在他关于贝多芬的论著中,有两、三章都是在谈贝多芬的“晚期风格”,阿多诺这样指出:

“重要艺术家晚期作品的成熟不同于果实之熟。这些作品通常并不圆美,而是沟纹处处,甚至充满裂隙。它们大多缺乏甘芳,令那些只知选样尝味的人涩口、扎嘴而走。它们缺乏古典主义美学家习惯要求于艺术作品的圆谐”。

阿多诺在这里所说的,不正可以用来描述策兰的晚期做品吗?

阿多诺还多处谈到这种“晚期风格”的特征:“压缩”、悖论、反讽、非同一性、脱逸(“脱缰逃跑的公牛”)、分裂、突兀停顿、“微观”眼光、碎片化,等等,“贝多芬的复调音乐有其全新的意义:一种将不相类、解体的元素连结而逼出来的解决。不行也得行。那些卡农即由此而生”。“晚期风格兼含两型:它完全是外延型所代表的解体过程的结果,但又依循内凝原则,掌握由此过程散离出来的碎片”。“作为瓦解之余、弃置之物,这些碎片本身化为表现;不再是孤立的‘自我’的表现,而是生物的神秘本性及其倾复的表现”。“客观的是那碎裂的风景,主观的是那唯一使之发亮的光。他没有谋求它们彼此和谐综合,他,作为一股分裂的力量,将它们在时间中分开,以便将它们存储永恒,也许。在艺术史上,晚期作品是灾难”。

这些,恰好也都是策兰晚期诗的特点。它们构成了策兰晚期诗歌的精髓和难度所在——那是需要一个诗人付出巨大代价才能达到的艺术难度。这样的诗,对于一般的读者,自然像“天书”一样难解。的确,策兰晚期的“成熟”,正是苦涩的成熟,是阿多诺意义上的“灾难般”的成熟。

深受阿多诺影响的萨义德也曾有过一部专论《论晚期风格——反本质的音乐和文学》,[爱德华·萨义德《论晚期风格——反本质的音乐和文学》,阎嘉译,三联书店,2009。]对“晚期风格”进行了阐发:它反映了一种“特殊的成熟性”,它不是和谐,而是不妥协、不情愿和“尚未解决”,“在人们期盼平静和成熟时,却碰到了耸立的、坚难的和固执的——也许是野蛮的——挑战”。“晚期风格并不承认死亡的最终步调;相反,死亡以一种折射的方式显现出来,像是反讽”。等等。

不过,我们最好还是直接去读阿多诺。正是从“晚期风格”入手,他不仅使我们真正感到了贝多芬晚期的伟大,也感到了他的“现代性”之所在。贝多芬晚期所重获的那种颠覆的、批判的、嘲讽的艺术精神,是他前行的动力,也正是现代消费社会最缺乏的,因为阿多诺会说:“贝多芬从不过时,原因可能无他,是现实至今尚未赶上他的音乐”。

耐人寻味的是,关于贝多芬的晚期音乐,阿多诺还这样说:“在这音乐上的去神话过程里、在抛弃和声表象之中,看得见希望的表现。在贝多芬的晚期风格里,这希望欣欣发展,非常接近弃绝,然而不是弃绝。我想,认命与弃绝这间的这个差别正是这些作品整个奥秘所在”。

这使我想到了策兰的这样一首晚期诗:

以歌的桅杆驶向大地

天国的残骸航行。

进入这支木头歌里

你用牙齿紧紧咬住。

你是那系紧歌声的

三角旗。

对这首诗,我们要感谢伽达默尔的解读:“短短的三节诗描绘出一场海难的情景,但它从一开始就转变成另外一种事故。它是天国里的船只失事。这样的船只事故在我们的想象中总是意味着某种隐喻:所有希望的粉碎。这是一个古老的主题。在这首诗里,诗人也祈求着那些粉碎了的希望。但是作为天国里的船只失事,那却是完全不同的一个范围。它的残骸的桅杆朝向了大地而不是处在其上。由此,一个人会回想起策兰在《子午线》演讲里所讲过的一句深奥的话:‘无论谁以他的头站立,就会看到天国是在他下面的一个深渊’”。

《子午线》是策兰的毕希纳文学奖获奖演说,在演说中策兰提到毕希纳的以歌德时代的诗人棱茨为原型的小说《棱茨》的开头:“1月20日这天,棱茨走在山中……让他苦恼的是,他不能用头倒立着走路”。然后策兰由此发挥:“女士们,先生们,无论谁以他的头倒立着走,就会看到天空是在他下面的一个深渊”。

棱茨当年没有做到的,策兰做到了。可以说,是“奥斯维辛”帮助他一下子就完成了这个天翻地转的逆转。

“一件事很清楚:这些桅杆发出了歌声。它们是歌,但不是那种朝向‘之上’或‘之外’性质的歌……一个人不再从天国寻求帮助,而是从大地。所有的船只都遇难了,然而歌依然在那里。现在,生命之歌依然重新唱起,当那桅杆移动着朝向大地。所以诗人会用他的牙齿紧紧咬进这支‘木头歌’里……这里,再一次,在诗人和人类存在之间没有什么区分,人类存在,是一种要以每一阵最后的力气把握住希望的存在。”对这首诗,伽达默尔最后这样说。

这就是策兰的晚期诗。用阿多诺的术语来讲,他“认命”了,但还没有“弃绝”,从“你是那系紧歌声的/三角旗”这样的诗句中,我们感到的,不仅是一种艰难逆境中极度的努力,还是在一个“后奥斯维辛”时代对“诗人何为”这类提问的回答。他要系紧的歌声,我们今天还要去系。

不过有人也许会问:那策兰最后的自杀又怎样解释?我想我只能这样回答:这也是他“晚期风格”的一部分。

在贝多芬研究的结尾,阿多诺最后提到了犹太神秘教的“草天使”(Grasengel):“这些天使被创造,存在片刻,随即殒灭于圣火之中。……他说他们的短暂、倏忽即逝,就是歌颂。……贝多芬将这一形象提示到音乐的自觉层次。他的真理是殊相的变灭。他作曲以结束音乐的绝对短暂。他严禁哭泣,他的音乐要从人的灵魂里撞出火来,那热情,那火,是‘烧掉火(自然)的火化’”。

对此,阿多诺让读者去看格尔肖姆·肖勒姆所译的犹太神秘主义的《光辉之书》。犹太思想家和翻译家肖勒姆不仅是阿多诺和本雅明的朋友,也一直是策兰的阅读对象。但是关于神秘主义,我们最好不要把它想得那么神秘,这里是肖勒姆的一句话:“神秘主义作为历史现象,只能是危机的产物。”

是的,贝多芬的“成熟”以及策兰的“成熟”,都只能是“危机的产物”。在一个充满危机的年代,我们也不可能拥有别的成熟。在这样一个年代,“圆满”、“和谐”、“大师”、“走向世界”等等之类,皆为虚荣。

这里仍是阿多诺:“最高等艺术作品有别于他作之处不在其成功——它们成了什么功?——而在其如何失败。它们内部的难题,包括内在的美学的问题和社会的问题(在深处,这两种难题是重叠的),其设定方式使解决它们的尝试必定失败,次要作品的失败则是偶然的,纯属主体无能所致。一件艺术作品的失败如果表现出二律背反的矛盾,这作品反而伟大。那就是它的真理,它的‘成功’:它冲撞它自己的局限。……这法则决定了从‘古典’到晚期的贝多芬的过渡”。

这法则同样决定了策兰从早期到晚期的过渡。策兰诗的匈牙利文译者,2002年诺贝尔奖获得者、犹太裔作家凯尔泰斯曾这样谈论他自己的作品:“它的主题是关于奥斯维辛的胜利;奥斯维辛的胜利是这部‘小说的精华’,而这个世界也与这部小说相仿,其精华也是关于奥斯维辛的胜利”。

让我们记住这样的话,并向这样的作家、诗人致敬——在策兰谢世四十周年既将来临之际!

(2010年2月7日下午)