白羊座之恋(一&二)

- 乔八百

- 2022-07-25 08:35:09

章一

博物馆后面的办公楼已经很老了。大约有四十几年那么老。建造样式是上世纪的大众款——灰色的水泥外墙,漆成红色的木框窗户,大门还是铁质的推拉门,门上挂着一把很重的锁。门早已生锈,张艺兴费了好大力气才打开。哗啦一声巨响,刺耳得很。他皱了下眉,招呼施工队进去。

博物馆的工作人员已经迁往新楼办公,老楼被遗弃在这儿。有人建议馆长拆了老楼盖一座体验馆以吸引游客。馆长拒绝了,只说是上一任老馆长的要求,什么都能拆,唯独那栋楼不行。

六年过去了,老楼房顶需要翻修,监工这种辛苦活儿被甩给张艺兴。

谁让他是新进职员。

这位新进职员抹了把脸,往阴影里挪了挪屁股。

入夏以来就一直持续高温,手机一天三次地弹出红色预警,偏现在是暑假,旅游旺季,别说有没有高温假之类的优待,能正常休息都要烧高香了。张艺兴汗流浃背,整个人被高温烤得发蔫儿,楼顶只有身后这扇门的里面可以勉强躲躲太阳。

那为什么不进去待着?

算了吧,里面跟蒸笼似的,还不如在外面。

随着太阳逐渐西移,张艺兴也挪着屁股跟着阴影走。这会儿是下午六点多,仍然巨他妈热。工头指着东北角一座圆顶的水泥房子,问张艺兴,那房子的屋顶要不要一起翻修。他摆摆手,说不用。

“可我看墙体有好多裂缝,真的不用吗?”

“我们馆长说了,那地方闹鬼,生人勿进。”

工头哂笑一声,嘟哝,都什么年代了还搞封建迷信这一套。

张艺兴挺赞同的。可是馆长的话就是圣旨,他一个新进职员哪敢有异议。老大吩咐,他照办呗。

太阳继续西移。张艺兴领着工人们下楼吃顿晚饭,再歇一会儿,回来继续。肚子吃饱了,瞌睡就上来,他打了个呵欠,歪歪扭扭地靠着墙慢慢睡着了。

再睁开眼的时候,天上不是太阳,是月亮。

操啊……

张艺兴连滚带爬地跑过去推门,门已经被锁上,管他怎么踢怎么砸,怎么骂工头痴呆智障,也不叫他一声就自己先走,门那边就跟死了一样安静——整个天台都是静得叫人心慌。

张艺兴抹了把脸上的汗,忽然想起还有个东西叫手机——妈的,没电了。

这下好了,待这儿等死吧。

【总而言之,楼顶东北角的房子非常邪门,我的建议是无论早晚都不要靠近,并且每天晚上八点前就锁上通往楼顶的门。】

馆长曾如此郑重交代。

这会儿想起,张艺兴觉得自己一颗心都凉了半截。

他来这座城市还不到一个月,又是独居,又宅,隔壁邻居是男是女也不知道,邻居自然也不会发现他意外夜不归宿。

通往罗马的路全让堵死,张艺兴连骂街都没了心劲儿。

此时有夜风袭来,倒是挺凉爽,一扫白日的燥热。他转着头环视楼顶,西南面还在施工,角落堆着乱七八糟的建筑物料;西北面架有几根管道,是电气管道吗?谁知道呢,爱是什么是什么;东南方位就是他所站的位置;而东北角……东北角——

张艺兴莫名打了个寒颤。

但就像每一部主角爱作死的恐怖片,张艺兴现在就是那样的主角,一边害怕,一边又好奇。

他舔了舔嘴唇,犹豫一阵,还是选择“作死”。他小心翼翼朝东北角那间圆顶小屋靠近,房门面北,对开的木门外面是铁质的推拉门。门上缠了一圈又一圈的沉重铁链,快赶上手腕粗细,铁链上又挂了三把大锁,锁和铁链都生了锈,就算有钥匙估计也打不开。

张艺兴拽了拽铁链,锁头也跟着晃了晃,那种哗啦哗啦的动静怪吓人的。他又绕着这座房子转一圈,当走到房子的另一边,也就是大门相对的南面,他看见墙上镶着几块巨大的玻璃——那是窗玻璃吗?按照比例计算,窗户怕是占了全部墙体的四分之一。

奇怪,这房子到底干什么用的?窗户有必要做这么大吗?

【为了方便观察星象,通常会在屋顶或者靠近屋顶的墙面留有大片的空白,好方便安装电动或者手动的推拉式无框架窗户。】

张艺兴小时候上过一阵业余天文课,这话就是天文课的老师曾说的。

他虚着眼睛盯着那扇巨大的玻璃窗,越琢磨越觉不对,也越好奇。

拜幼时成日爬墙上房的经历所赐,张艺兴手脚并用,还算轻松的爬了上去。他试着推动玻璃,太沉,又年久失修,金属质的轨道早已生锈,轨道头部的螺钉脱落,天太黑,他没注意便让划破了手掌。好在口子不深,随便擦擦倒也不再流血。

最后,张艺兴硬生生憋出一头汗才打开了一丝缝。他攀住窗台借月光向里面看。里面一片漆黑,月光也朦胧,什么都不看清。他又费劲地推了下窗户,总算推开约莫一尺半的距离。窄是窄了点儿,但他人瘦,怎么都是能钻进去的。

张艺兴回头看看,低头想想,到底还是让好奇心打败,三扭两扭地猫着腰钻了进去。窗户正下方恰好有一架梯子,张艺兴顺着梯子爬下去,安全落地。

比起从外面看,此时站在屋子里,张艺兴只觉周围更加漆黑,他依循记忆摸着黑向窗户的正对面走去。约莫走了五六米远就摸到门,往门框旁边摸了摸,果然摸到一个开关。

张艺兴按下开关,啪嗒一声清脆动静,头顶的日光灯闪了几闪就亮了。

靠……

屋内有三面墙都被冲顶的巨大书架占据,一张木质书桌横在右手方位,又长又宽的一张桌子,好像比馆长办公室那张还大一些,桌上摆着大号的地球仪,散落着不少写字纸;左手这边有一架更大的落地地球仪,金属制,细节丰满,看上去就很他妈贵;而正前方……

张艺兴发出一声小小的惊呼,快步走过去,圆睁着眼睛打量那东西。

那是一台精密度极高的专业天文望远镜,整体没有多大,可能还没体育记者专用的炮筒长,但张艺兴很清楚——他小时候听天文课的老师说过,也在录像里见过,就算是天文馆,也极少有这种望远镜。

他又走去书架那儿,大眼看了看,无一例外是天文学方面的专业书。

什么鬼屋啊……馆长那个骗子。

他回去望远镜前,依凭儿时记忆调试好焦距,然后小心地贴上去看。

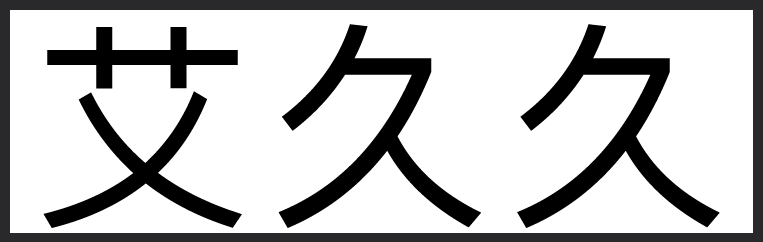

好清楚,就连白羊座微弱的恒星都能看得一清二楚。三颗主星在夜空中熠熠发光,连同四周的恒星,组成一头公羊的形状。因着光芒,张艺兴恍惚觉得那头公羊在天空肆意地奔跑跳跃,飘逸,俊美。

果然是高级货。

张艺兴调了调镜头角度,想看看别的星座,可奇怪的是,也不知道是玻璃太脏还是角度不对,哪怕主星也不怎么能看清。他直起腰,看向只打开一丝缝的玻璃——

来都来了,手都让划破了,不多用用这东西太吃亏。

张艺兴麻利地爬上梯子最高处,抓住玻璃用力朝旁边推去。生锈的轨道实在麻烦,滑轮似乎卡住了。他又踮起脚尝试,他忘了脚下是又旧又破的木质梯子,已经糟烂的梯子脚根本承受不住晃来晃去的动作。梯子脚忽然断了,他仰面摔下去。

再次睁开眼时天上的月亮变回太阳。

几个人围着张艺兴好奇地看,见他醒来,嘟哝着什么作鸟兽散,只有工头留下,问他是不是中暑了、叫半天都不醒。

张艺兴揉着钝痛的脑袋,瞟一眼刺眼阳光,慢慢坐直身体。

“几点了?”他问道。

工头看了眼手表,“下午七点。”

七点?

张艺兴急忙问:“今天几号?”

“十号,七月十号。”

……这是不对的,不对,只是从梯子上摔下来然后晕过去,怎么、怎么就到了第二天——地方也不对!应该在那间圆顶小屋里,而不是外面,不是通往楼下的这扇门跟前!

气温那么高,日头那么毒辣,张艺兴却浑身冷汗。

收工时,张艺兴假装忙着打电话,拖到工人全部离开楼顶后,他立刻反锁下楼的门,然后转身紧盯着东北角的圆顶小屋。

他坚信不是做梦,手掌根有一道明显的伤口,伤口还没结痂,还有血珠子往外冒——那中间丢失的十几个小时呢?自己在哪里?做了什么?

没有一个疑惑被解答,都好像失忆,想到头疼也想不起。

张艺兴攥了下手,朝那座圆顶小屋快步走去。

一样的,门上仍挂着沉重的铁链和锁头,晃一下仍发出哗啦声响。张艺兴绕去房子另一侧,抬头张望巨大的玻璃窗。

看吧,就说不可能是做梦——窗户是打开的,打开到一尺半长的程度。

张艺兴轻车熟路爬上去,趴在那儿伸长脖子往里面看。

好奇怪,太阳明明还没落山,玻璃窗又这么大,怎么就看不清里面呢?

张艺兴没耐心去往更深地想,打开手机电筒照了一圈,书架,地球仪,散落的写字纸,包括那架天文望远镜,昨晚看见的东西都在——哦,还有害他摔倒的梯子也在眼跟前。他这回很小心,下去之前先晃了晃梯子确定稳当——不对,还是有哪里不对——

梯子脚应该是断了的。

他又晃了晃梯子,可不管往哪个方向使力下压,都没有短一截之类的感觉。难道还有其他人来过这儿?他想,不会的,通往天台的钥匙只自己有,退一万步讲,就算有谁偷偷配了一把,修理梯子或者干脆换新梯子的动静都会闹得很大,施工队那边会先发现的。

又或者,趁昨晚他摔晕过去后做了这些?再顺便把他扔到外面,所以能解释,为什么他会在外面醒来,而不是在这间圆顶小屋内。

一种教人全身发冷的恐惧感顿时冒出,张艺兴很清楚现在应该做什么,离开这儿,走人,立刻马上,但想到屋子里那些东西,又有一种追求刺激的野望在他心里迅速滋生,如同被感染了病毒,安分守己什么的都让侵蚀了。

张艺兴攥了攥拳,把手机咬在嘴里,抬脚跨过窗台,借电筒灯光顺着梯子小心谨慎地爬下去。他先仔细查看梯子脚,很完整,裂痕也没有。余光突然瞟见斜后方有一团阴影正靠近,张艺兴立刻转过身,那团阴影正在朝他移动,伴随着哒哒、哒哒的声音。声音有些耳熟,好像在哪里听过。他举起手机去照,借着光,能看见什么白色的、毛茸茸的东西,类似动物的四肢,再往上些,还是白色的毛茸茸,继续往上,一双黑亮亮的、几乎看不到眼白的眼睛分布于两侧,那双眼睛一瞬不瞬地盯着他,而眼睛的上方——天……

哐当,手机掉在地上。灯光从下面照亮张艺兴惊恐万分的脸,也照亮他跟前那东西。

如果不是幻觉,那就是撞邪了。

这间圆顶小屋里竟然有一头公羊。不同于常见的雄性绵羊,身形圆滚滚,一副温顺样子——那公羊四肢修长,体型健壮,两根螺旋向上的犄角粗壮也无比尖锐。看上去更像山羊。

更教张艺兴腿软的,是他发现公羊打量他的眼神无比像人类,甚至充满敌意。

“你打开的窗户?”

……妈,羊说话了。

“你喜欢白羊座?”

妈妈救命!

张艺兴贴着墙滑下去,脸色发青嘴唇发抖。

“说话!”

“啊啊啊你不要吃我!”

公羊真的跟人一样发出一个不屑气音,羊蹄踏着地面哒哒作响,一步一步朝张艺兴靠近。

它越来越近,直到快挨上张艺兴的鼻子尖才停住,突然后退几步,稍稍低下头竖起犄角,摆出一种准备战斗的姿势,然后迅速冲过来。它是那样快,几乎眨眼间就跑到刚才的位置。

张艺兴早被吓到灵魂出窍,完全想不起逃跑,只会一边鬼叫一边乱挥手打王八拳。

“……闭嘴,吵死了。”

“你不要吃我!我不好吃!”

“……”

“我不会说出去我发誓!求求你别吃我……”

“你再不闭嘴我真的吃了你。”

张艺兴立刻闭嘴。

“睁眼。”

他乖乖睁眼。

眼前哪有什么竖着犄角的公羊,站在这里的,是跟张艺兴一样拥有准确身体构造的青年。人类,男性,青年。

青年浑身赤裸,面无表情盯着张艺兴,倏忽眨了眨眼,不屑发笑:“你们人类还是这么有趣。”

张艺兴倒抽口冷气撅了过去。

再再一次醒来,天上的月亮又又换成了太阳,只是跟前没有工人围着。张艺兴怔了怔,随即翻出手机看日历。

七月十一号,晚七点。

他看看不远处忙碌的工人,再看看东北角的圆顶小屋,一颗心要蹦出嗓子眼。

这一次,他反而没那么坚信自己不是发梦。可是……他摊开手掌,伤口竟然消失了,倒是一根白金色毛发留在原先的伤口位置。

【你们人类还是这么有趣……】

张艺兴捏起那根白金色毛发对着太阳看。即便被日光照得眼睛发疼也没有移开目光——太阳下,肉眼前,毛发凭空消失。

章二

这样的事情就算说破天也不会有人相信。

张艺兴坐在新办公楼大门前的石墩上啃指甲,两只眼苦大仇深地盯着进进出出的同事们。

今天是周一闭馆日,没有游客,只有闷头忙碌的同事们,蝉鸣显得异常吵耳朵,

到现在,过去将近二十四个小时,张艺兴仍无法忘记那根白金色毛发是如何凭空消失。就他妈像拍魔法电影,由发梢开始,被看不见的橡皮一点一点擦除。

今天依旧四十度高温预警,张艺兴却浑身发寒。

昨天回家以后,他翻来覆去考虑了一整晚,决定还是得把这件事跟馆长问清楚,但办公室没人,问同事也个个说没看见。他心里纳闷,他们那位馆长可是兢兢业业四个字的忠实代言人,每天第一个来最后一个走,只要找绝对能找到,怎么偏偏今天,偏这次有事找却不在。联想到这两天遇上的怪事,再想想从前馆长对那间小房子讳莫如深的模样,张艺兴越发感到不对劲。

他突然站起来,像个上满发条的玩具步兵,大步快速地朝博物馆最后面走去,走到那栋旧办公楼的背阴处,站在树荫下仰头张望那间圆顶小房子。

现在是午后两点半,日头毒辣,爬满墙壁的爬山虎却让人看得心里发憷。

张艺兴攥了攥手,又绕回楼前,开门,上楼,一口气爬到楼顶,刚握住门把手门就从里面被拉开。

“张艺兴?”

“馆长?”

馆长笑眯眯地看着张艺兴,半晌,见他没有让路的意思,问道:“有事?”

“有。”

“说吧。”

张艺兴做个深呼吸,沉声问:“馆长,那间小房子里到底有什么?”

馆长刚才的客气态度立刻消失,可也没生气,很平静的一种状态,“你进去了是吗?”

张艺兴想说“是”,但忍住了,咧开嘴笑得一脸人畜无害:“我就是好奇。”

“好奇?”

馆长突然凑近,有那么一瞬间,眼睛变得奇特,让张艺兴感到不是被“人”看着,而是某种动物。

他下意识后退几分,馆长就追着再靠近几分,并且带上了压迫感。意外的,说话语气却没什么攻击性,而是更接近呢喃:“当心好奇害死独角兽。”

独角兽……?

馆长说完便离开,留施施然的背影给张艺兴,他难免心慌。

刚来博物馆工作那段时间,张艺兴听过一个很离谱的传言,是关于这位年轻馆长的。

巡夜保安曾于某个深夜发现馆长办公室的灯亮着,便上楼去看,打开门,里面静悄悄的,人影都不见半个,以为是馆长下班时忘了关灯,保安就没多想,关上灯便打算离开,忽然一只乌鸦从身后飞过来,几乎擦过保安的耳朵,速度很快,可是打开灯去找就不见了,窗户和门都是关上的,那只乌鸦能飞去哪儿?错觉吗?不像,羽毛擦过耳朵的触感很明显,保安吓得手直抖,蓦地,身后又响起一个声音——

值班啊?

正是馆长本人的声音。同时台灯再次亮了,馆长就站在保安面前,笑吟吟地看着他。

人处于惊恐状态时神经会异常敏感,再细微的动静也能捕捉到,可是,在馆长出声前,保安没有听见任何开门或者走动的声响。

鬼似的,悄无声息就出现了。

后来保安如此形容。

虽然当时大家都半信半疑,但架不住好奇心作祟,有几个人私下跟保安打听细节,奇怪的是,保安矢口否认,坚称那晚没有遇到任何怪事,那晚,根本就没进过馆长的办公室。

博物馆那种地方嘛,总免不了会有很多奇奇怪怪的传言,过了一段时间,那个晚上所发生的也被归类进传言,偶尔在茶余饭后提起,当个趣事讲讲,讲给新进员工听,当个鬼故事吓唬吓唬他们。

张艺兴就是被吓唬的人之一,此刻想起,却无法像以前一样听了就过去了,一种挥之不散的诡异感冒出来,让他猜疑,猜疑传言或许是真——极小概率的撞邪事件。

他妈的……

时间走到下午七点半,施工队陆续离开楼顶,张艺兴跟在后面,待到楼下,他借口去办公室取手机充电器,绕了一圈绕回了老楼。

没有游客的闭馆日,工作人员陆续离开的下班时间,整座博物馆仿佛被遗弃于时间夹缝,只有阵阵风声飞进耳朵。

张艺兴照旧沿着小屋外墙的水管爬上窗台。这回倒不急着找梯子下去,他坐在窗台上,伸长脖子张望漆黑一片的小屋。

他试探性的喊了一声:“哎!你、你在吗?”

无人应答。

他又喊:“是我,我有话想问——”

“没礼貌。”

漆黑之中传来声响,冷冰冰,凉飕飕。一头长有白金色毛发公羊逐渐走近,螺旋向上的一对犄角看上去还是那么渗人。

好奇怪,小屋里明明黑得伸手不见五指,公羊的周身却散发着淡淡光晕。

好意外,张艺兴一点儿都不害怕,甚至兴奋极了,三两步就从梯子爬下去,欲言又止地看着那头公羊。

公羊被人类奇妙又兴奋的眼神骚扰得烦躁,略微低头,冲人类竖起犄角。

“别别!”张艺兴连忙摆手,整个人快贴上墙壁,“我有话想问你——”

“滚。”

脾气真坏。

张艺兴抓抓脑袋,一边想一边说:“我诚心诚意发问,你就大慈大悲回答我一下。”他仔细斟词酌句,生怕哪里说不对惹这头公羊发脾气。

“滚。”

……你妈的,红烧你信吗!

“我就想问你为什么我一来这儿就会发生怪事为什么每次都晕倒为什么晕倒之后再醒来就是第二天——我说完了。”

小屋顿时明亮,公羊不见了,倒是有个人站在张艺兴。男的,年轻的男的,不穿衣服,赤身裸体。更重要的,长得就他妈很好看。更更重要,头发是浅金色,包括眉毛和……

张艺兴不自觉朝对方下体看,啊?那里怎么也是浅金色?现在流行也染那地方?

“看够了吗?”

“嗯。”

“好看吗?”

“好看。”

所以说张艺兴这个人真的脑回路奇特,这种时候,公羊都变成人了,他不但不害怕,还有问有答,还有心思关心对方的毛发颜色。

“是你把我……”他比个手势,“弄出去的?是吗?那天我醒来看见一根浅金色的……毛?头发?管他,反正刚看见就不见了,就一下就消失了,就、天……我在说什么……你理解我意思吧?”

“不理解。”

张艺兴有点儿眼神死,随即发出一个气音:“哎呀反正就跟变戏法似的不见了,是你吧?”

青年不快地打量他,“你想干什么?”说着,靠近张艺兴。

“我——”

“你不害怕我?”

再近一步。

“也没——”

“你想知道什么?”

又近一步。

“那个……”

“说话!”

青年快贴上张艺兴,凶巴巴的,尤其眼睛,凶得要吃人一样。

张艺兴好像终于知道怕了,缩着肩膀和两只手,脑袋发懵冷汗直掉,他小心拿指尖推了推青年,讨好地笑了下:“你别靠我这么近,我害怕……”

“回答问题。”

“就……好奇。”

青年挑了下眉,笑得阴森森的:“当心好奇——”

“害死独角兽?”张艺兴下意识接话。

三两秒的寂静后,青年一把揪住张艺兴衣领,几乎要把人提起来,暴怒道:“谁跟你说的!你认识独角兽!?说话!”

张艺兴让衣领子勒得快喘不上气,憋得一张脸通红,他试图掰开对方手指,可这家伙力气太大,手纹丝不动,相反还更用力了。

退一步海阔天空,投降保小命。

“我、我说……”

张艺兴被甩到地上,弓着腰大口喘了一会儿便坦白从宽,把刚才和馆长的谈话一字不落地复述,连语气词也模仿,生怕漏了哪里就让掐死在这儿。

整个过程中,青年倒也不打断他,只安静地听,吊着脸,偶尔翻个白眼。末了,从牙缝里挤出一个语气词,“臭乌鸦。”

啊?

“臭乌鸦,偷窥狂。”

什么??

“你是他的部下吗?难怪,小偷窥狂。”

……忍不了!

张艺兴“噌”一下站起来,指着青年的鼻子破口大骂:“我他妈才不关心你和馆长——”

“臭乌鸦。”

“……好好好,爱他妈是什么是什么,我才不管你和那只、那只臭乌鸦有什么过节!我就想知道我为什么会晕倒!”

张艺兴气红了脸,倔强且固执地瞪视青年,那势头,像极等不来实话就要拼命似的。

青年反倒不做声了,两手抱臂,颇有兴致般打量张艺兴:“好啊,那我就大慈大悲地告诉你。”

说罢,一步接一步走过来,近在咫尺之时,用手指尖抬起张艺兴的下巴,动作轻浮,表情也轻浮,薄唇一张一合,低吟道:

“看,鸽子。”

眼前忽然有白光暴涨,眼睛被刺痛了,张艺兴闭了闭眼,无数的白鸽扑闪着翅膀朝他飞来。鸽子……尖尖嘴……鸽子……

操……

张艺兴嗷的喊了一嗓子,又晕过去。

转天的晚七点半,张艺兴抱臂盘膝坐在天台背阴处,脸很臭,恶狠狠瞪着东北角的圆顶小屋。

一想起昨天被鸽子吓得当场晕倒,他都能咬碎后槽牙。狗东西。他咬牙骂。用他最害怕的东西吓唬他——那家伙怎么知道?鸽子……从哪儿来的?

张艺兴立刻跑到圆顶小屋,熟门熟路爬上去再顺梯子爬下来。这次,他连招呼都不打,径直去开灯,一眼就看见那个大坏蛋。大坏蛋蜷缩在地球仪脚边,似乎睡着了。

张艺兴蹑手蹑脚走过去,蹲下来打量。是挺好看,深眼窝,高鼻梁,尖下巴,嘴唇也薄薄,像少女漫画里的男主角。睡觉的样子也毫无防备,安然又恬静——

可大坏蛋就是大坏蛋!变出鸽子吓唬人的大坏蛋!

张艺兴戳着大坏蛋的脸,小声嘟哝,魔鬼,坏蛋,当心红烧了你。

“不怕鸽子了?”大坏蛋突然睁眼。

张艺兴让吓得趔趄,转念又觉得自己这样太怂,便挺直腰板,硬邦邦说:“没你这样的!专门挑人痛处打!”

“我没打你啊。”大坏蛋一脸无辜。

张艺兴更来火:“我就想问你几件事,又不对你做什么,你干嘛这样对我?”

“你是在跟我撒娇吗?”

“啊?”

“说话拐来拐去的。”

张艺兴想了想,明白了,面上发红,随即有点儿气急地瞪眼睛:“谁跟你撒娇!口音,改不了!”

对方意外地不像之前那样和他顶着来,而是露出一种小孩子似的懵懂表情,“口音?那是什么?”把张艺兴搞得不会了。

“就是……怎么说呢?就是家乡话——你的家在哪儿?那地方的人说话没有口音吗?”

青年抿了抿嘴角:“和你没关系!”

又发什么脾气啊。张艺兴腹诽,随即意识到话题走向好像不对,差点被这家伙带歪。“怎么又说这个了。”他嘟哝道。

对方凉兮兮地驳他:“是你先提的。”

“明明是你——算了,不要再说这些了,”张艺兴站直,“我就是想问你为什么每次我来这儿都会晕倒,可醒来后却在外面,你直接告诉我很难吗?”

“嗯哼。”

……嗯哼你个头啊。

张艺兴要出离愤怒,对面的青年却还是一副事不关己模样。真是,越看越生气。

“其实我也想问你,”青年忽然开口,“为什么要问这么多为什么?”

“你管我为什么问那么多为什么呢!”

“你不先回答我的为什么我怎么告诉你为什么为什么。”

操啊……

气氛变得很微妙,这边张艺兴快小宇宙爆发,那边的神秘青年依旧凉兮兮清淡淡,好像把张艺兴惹毛特别有意思,特别喜闻乐见。

两个人就这样僵持着,张艺兴忽然感到无趣,一边朝梯子那儿走一边说:“随便吧,你爱讲不讲,”上去前不忘回头瞪那家伙,“我也不会再来了,再见——不对,不见!”

“我不知道。”

“啊?”

“我不知道你为什么晕倒,”青年说道,抬手指向窗户,“你再等一等,说不定一会儿就知道了。”

张艺兴一头雾水,看看青年,再看看外面夜色,爬上去,手指着外面,“是不是会发生什么?”他紧张地问。

青年轻轻颔首:“对,等月亮照进窗户就知道了。”

咕,张艺兴咽了下口水,浑身汗毛都竖起来。他想起一个被忽略的细节。第一次进入这间小屋时,月亮恰好悬在头顶正上方,那么按照当时摔倒的位置,月亮也恰好照进了窗户。第二次同样。

理智告诉他现在立刻马上就离开这个鬼地方,可身体不听使唤,或者说,他还是没能放弃一探究竟,搞搞清楚,这几天发生的怪事到底因何而起。他爬下梯子,走到青年旁边,抬起头睁圆眼,和青年一样直直地望向窗外。

距离月亮照进来还有一点儿时间,张艺兴瞟一眼身旁的青年,欲言又止,接连瞟了好几次。

“我脸上没月亮。”

张艺兴撇撇嘴,青年侧过头倒是认真打量起他。

“你叫什么?”青年问。

张艺兴戒备:“干嘛啊你?”

“想知道。”

还真是干脆。

他反问:“你呢?”

“你先说。”

“不要。”

青年露出吃瘪表情,张艺兴心里大呼过瘾,面上也憋笑到要抽筋。

就真的很意外,青年在他那儿吃了瘪不但不气,反而干脆地回答了:“Sehun。”

“外国人?唔……确实长得挺像,可你说话没口音啊,混血?不对,如果是人被关在这里早死了,”张艺兴摸着下巴,“你吃什么喝什么呀?在哪儿上厕所?不用洗澡吗?”他凑近闻闻,“奇怪,不臭的,天这么热呢……”

Sehun就跟要裂开了似的,很僵硬地立在原地。

那边张艺兴兴致高昂,围着Sehun转一圈,嘴巴里也嘟嘟哝哝,你怎么不穿衣服?热?确实,最近太热了,但也不能不穿啊,不害臊吗?尽是些稀奇古怪的念叨,都分不出来是真的想问还是故意拿人开心。

Sehun脸色愈发的铁青,眼看要发作,张艺兴摆摆手,说,不逗你了,别生气。原来就是拿人开心。

Sehun像从来没吃过这种亏一样,表情很复杂,就像……张艺兴盯着他,拧着眉想——

“啊,我想起来,就像被调戏的良家妇女。”边说边呼哧呼哧笑。

“你——”

“STOP!我闭嘴!”

Sehun目光幽暗:“你是不是忘了什么?”

“什么?”

“名字!”

……好烦,怎么就没绕过去。

“非要知道?”

Sehun举起右手,一只鸽子忽然凭空冒出来站在他肩上,翅膀也展开,眼看要朝张艺兴飞来。

这人怎么这样啊……

张艺兴心里直叫苦,躲得远远的,“我说我说!你、你别让它飞!”不情不愿地嘟哝:“我叫张艺兴……”

鸽子消失,Sehun却仍然用探究的目光看着张艺兴,问道:“你一直长个样子?”

什么问题。

“废话。”

“我是说——算了,没什么。”

Sehun转过身面对窗户,沉默地望着漆黑夜空。小屋里就台灯亮着,光照不到这处,本该一片模糊的,但周围意外的亮堂。被Sehun自带的一圈光晕照亮。

“你为什么会发光呢?”张艺兴问。

Sehun发出一个烦躁的气音:“你怎么那么多为什么?”

“爱说不说。”

几秒沉默后,Sehun倒主动解释:“我不是人。”

张艺兴噗噗发笑,怪不会读空气的。Sehun乜他,可也不同他计较,继续说:“太复杂了,我跟你讲不清楚,”顿了顿,又说:“你也没必要知道。”

张艺兴皱了皱鼻子,想起什么,问:“你被关在这里多久了?是馆长把你关起来的吗?”

Sehun走到窗户底下,头仰得很高,像是迫不及待要看见月亮出现。他周身的光晕照亮斑驳墙壁,破损的窗户轨道也隐隐被照亮。他看上去就是月亮本身——张艺兴忽然想。

“时间对我来说没意义,”Sehun轻声说,“一天和一年没有任何区别,我不会老,更不会死,我能做的只有待在这里,一步也无法走出去。”

“你犯错了?”张艺兴问,“听起来很像坐牢。”

Sehun回头静静看他一时,面无表情,深邃的眼睛是漆黑深渊,望不到底,无从发现深处藏着什么。

张艺兴莫名恐惧。

“我忘了很多事情,”Sehun说,“犯错的原因,做之前想了什么、说了什么,都见过谁,全都忘了,我每天站在这里等月亮出现,因为我能记得就在月亮升起那一刻我——”

Sehun停住,似乎变得很激动,呼吸急促脸颊涨红,眼睛也瞪得很圆,仿佛在那一刻发生的某件事既让他无比恼怒,也让他无比悔恨。

张艺兴也更加地感到恐惧,没来由,他后退几步,惶恐地看着Sehun,他很清楚,绝不是因为Sehun的表情或者干脆因Sehun本身而起的恐惧——有点儿像被传染生病,Sehun的情绪传染给他,那在恼怒与悔恨之下掩藏的恐惧,传染给他,在他这里被无限放大。

就在这时,月亮出现于窗外,竟是大了无数倍,是完全大过窗户的巨大尺寸,于是那月光刺眼至极,于是一切显得极为渺小。

张艺兴抬起手挡住,又闭上眼偏过头躲开,没用,像同时打开几万盏聚光灯,亮如白昼。

“这是惩罚。”

他听见Sehun一字一句说。

“神的惩罚。”

他试图睁开眼看,他自己都疑惑自己怎么能做到,月光这样刺眼,他却真的睁开了眼。眼睛疼得像被用利器挖,眼球涨得快爆开了,即便如此,他仍强忍着疼固执地看向Sehun。

不是好奇,绝不是,那更像……死不瞑目?

“我杀了独角兽。”

一对尖锐犄角从Sehun额头钻出,螺旋向上,犄角尖像刀尖似的锋利。

张艺兴感到肚子一阵发疼,摸了摸,摸到什么黏糊糊的东西,他低头看,看见满手的血。